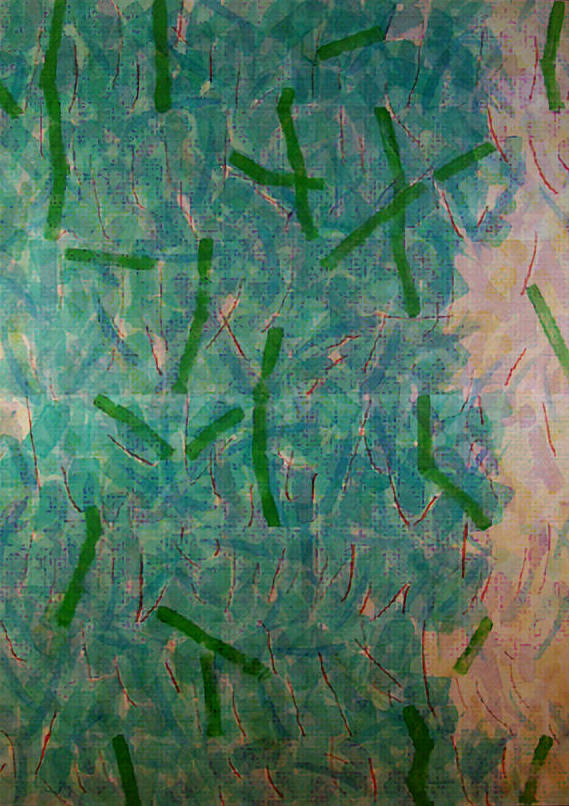

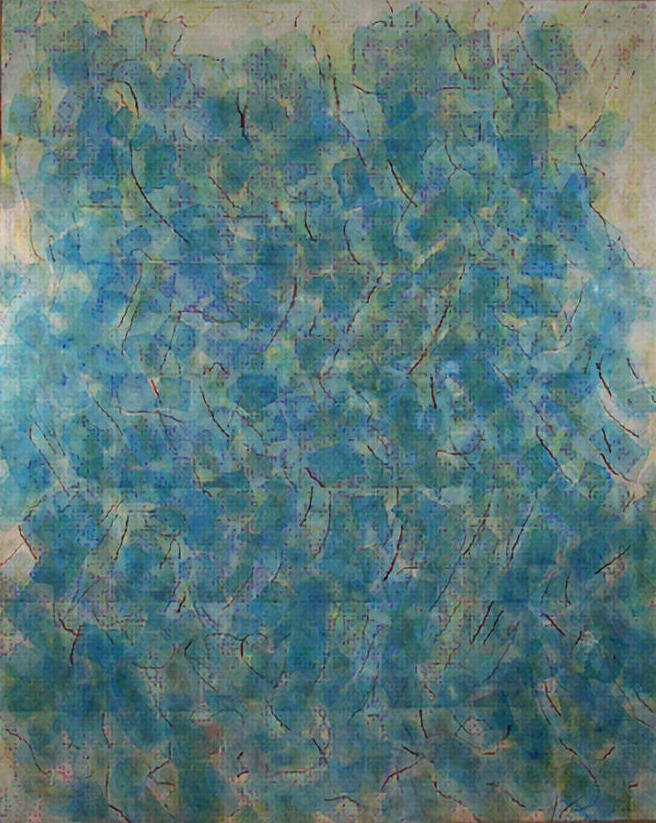

| 作品名: | 「エリゼの肖像」 |

| 制作者: | 堀 浩哉(ほり こうさい) |

| 略歴: | 1947年富山県高岡市生まれ。多摩美術大学絵画部油彩科中退。在学中、彦坂尚嘉(No. 19で紹介)らと美術家共闘会議を結成、その議長をつとめた。「今、美術家と呼ばれているならば、そこが戦場だ」という当時の堀の発した檄文に、美術大学の体制や日本の美術状況に対して向けられたラジカルな闘争精神がうかがえる。ビデオ映像や音声、身体行為を組み合わせた作品などを経て、1970年代後半から絵画を発表。国内のみならず、ベネチア・ビエンナーレ(1984年)や、ベルギーで開催されたユーロパリア・ジャパン(1989年)など、著名な海外展でも日本の代表的な一人として活躍。多摩美術大学教授。 |

まだ学生時代の堀が、既成の美術のあり方をいかに激しく拒絶していたか。それを如実に物語るのが、1969年の現代日本美術展に出品された一点にほかなりません。それはカンバスの木枠から、何も描いていない画布を引きはがして垂らしただけの作品でした。そのようにカンバスを破壊することで、美術のあり方を問い直しもしないまま無反省に絵を描き続けることなどできない、という強い決意を表明しようとしたのでしょう。それ以降、絵画から断固として遠ざかり、ビデオ映像やパフォーマンスによる過激な表現活動を繰り広げたのも、変革の志からすれば当然のことでした。しかし、人の生涯には、必ずといっていいほど「if(もしも)」が付いて回るのです。もしもこの画家が、1977年のパリ青年ビエンナーレ展に招待されなかったら、彼はそのまま二度と絵筆を取らなかったかもしれません。同じパリのマルモッタン美術館に出かけ、そこに収蔵されている巨匠モネの習作群を見ることがなかったら。そう、そこで出合ったモネの作品が自分を再び絵に引き戻してくれた思い出を、彼は感動を込めてこう書きつけています。「モネの最晩年の眼は、絵画とはどんな角度からのアプローチも、すべて正面から受け入れる大きな器なのだと教えてくれたのです」と。そして画家は、カンバスに和紙を貼った上から、浸透性の強いアクリル絵の具や墨で、幅広い筆触と細い線をもつれ合わせて描くという独自の作法を確立してきました。日本画でもなければ洋画とも呼べそうにない、独自の絵画世界を。東葛クリニック病院と東葛クリニック松戸にあるこの二点は、初期の若々しい作風を示すもので、深遠な精神性がみなぎる近年とは対照的に、風の揺らす水面を思わせるようなみずみずしくもさわやかな情感を誘ってやみません。

美術ジャーナリスト 三田 晴夫